Die “Integrierte Informationstheorie” des Bewusstseins

Die Integrierte Informationstheorie (IIT) versucht, die wesentlichen Eigenschaften des Bewusstseins (Axiome) zu identifizieren und leitet daraus die Eigenschaften physikalischer Systeme ab, die dies erklären können (Postulate). Ausgehend von den Postulaten kann prinzipiell für jedes bestimmte System von Elementen in einem Zustand abgeleitet werden, ob es Bewusstsein hat, wie viel und welche besondere Wahrnehmung es hat. Die IIT bietet eine kompakte Erklärung für empirische Erkenntnisse, macht prüfbare Vorhersagen und erlaubt Rückschlüsse und Extrapolationen.

Das hier ist meine persönliche, nicht autorisierte, Übersetzung des Eintrages “Integrated information theory” auf scholarpedia; www.scholarpedia.org/article/Integrated_information_theory. Die Motivation ist zum einen, mit der Übersetzung mein Verständnis dieser zu vertiefen, aber auch die Theorie Sprechern der deutschen Sprache zugänglich zu machen, die sich mit dem anspruchsvollen Thema auf Englisch schwer tun. Kommentare von mir selbst sind in kursiver Schrift, die Übersetzung ist in normaler Schrift. Ich habe lange nach einer Theorie des Bewusstseins gesucht, und IIT ist meiner Meinung nach die einzige, die plausible erscheint. Andere Theorien versagen aus verschiedenen Gründen, z.B. weil sie entweder zu “metaphysisch”, also nicht objektiv wissenschaftlich sind, sonder nur Ansammlungen von leeren Worthülsen, weil sie Aufmerksamkeit und Bewusstsein verwechseln. Meine persönliche, detaillierte Meinung zu verschiedenen Aspekten der IIT werden ich später posten…

Einführung: Von der Phänomenologie zu den Mechanismen

Die Neurowissenschaften haben grosse Fortschritte bei der Erklärung, wie Gehirn-Mechanismen kognitive Funktionen wie Wahrnehmung, Kategorisierung, Aufmerksamkeit, Entscheidungsfindung, Bewegungssteuerung, Gedächtnis-Erwerb, Sprachanalyse und so weiter ausführen, gemacht. Es scheint jedoch eine Erklärungslücke (Levine 1983) oder ein “hartes” Problem (Chalmers 1996) zu geben, wenn man versucht, auch nur im Prinzip zu erklären, warum eine bestimmte Menge neuronaler Elemente in einem Zustand subjective Sinneseindrücke hervorrufen sollte, d.h. “sich wie etwas anfühlen sollte”. Die integrierte Informationstheorie erkennt an, dass man die Existenz des Bewusstseins aus physischen Systemen nicht ableiten kann. Stattdessen verfolgt die IIT den umgekehrten Ansatz: Sie geht von der Erfahrung selbst aus, indem sie ihre wesentlichen Eigenschaften (Axiome) identifiziert, und leitet dann ab, welche Eigenschaften physikalische Systeme haben müssen, um ihre wesentlichen Eigenschaften zu berücksichtigen (Postulate). Dann verwendet die IIT die Postulate, um für ein bestimmtes System von Elementen in einem Zustand abzuleiten, ob es Bewusstsein hat, wie viel und von welcher Art. Von diesen Prämissen aus bietet die IIT eine kompakte Erklärung für empirische Beweise, macht prüfbare Vorhersagen und erlaubt Rückschlüsse und Extrapolationen. Eine Darstellung des IIT und einiger seiner Implikationen finden Sie in (Tononi 2008, Tononi 2012, Oizumi, Albantakis et al. 2014, Tononi und Koch 2014). Eine Diskussion der neurobiologischen Evidenz für IIT findet sich in (Tononi und Koch 2008).

Axiome: Wesentliche Eigenschaften von Sinneseindrücken

Die Axiome der IIT sollen die wesentlichen Eigenschaften von Sinneseindrücken erfassen. Sie wurden nach den den folgenden Kriterien ausgewählt:

- Sie müssen tatsächlich Sinneseindrücke betreffen

- Offensichtlich: Sie sollten selbstredend sein, ohne Ableitung oder Beweiskette

- Essentiell: Sie sollten für alle meine Erfahrungen gelten

- Vollständig: Es sollte keine andere wesentliche Eigenschaft geben, die meine Sinneseindrücke charakterisiert

- Konsistent: Es sollte nicht möglich sein, einen Widerspruch zwischen ihnen abzuleiten.

- Unabhängig: Es sollte nicht möglich sein, ein Axiom von einem anderen abzuleiten.

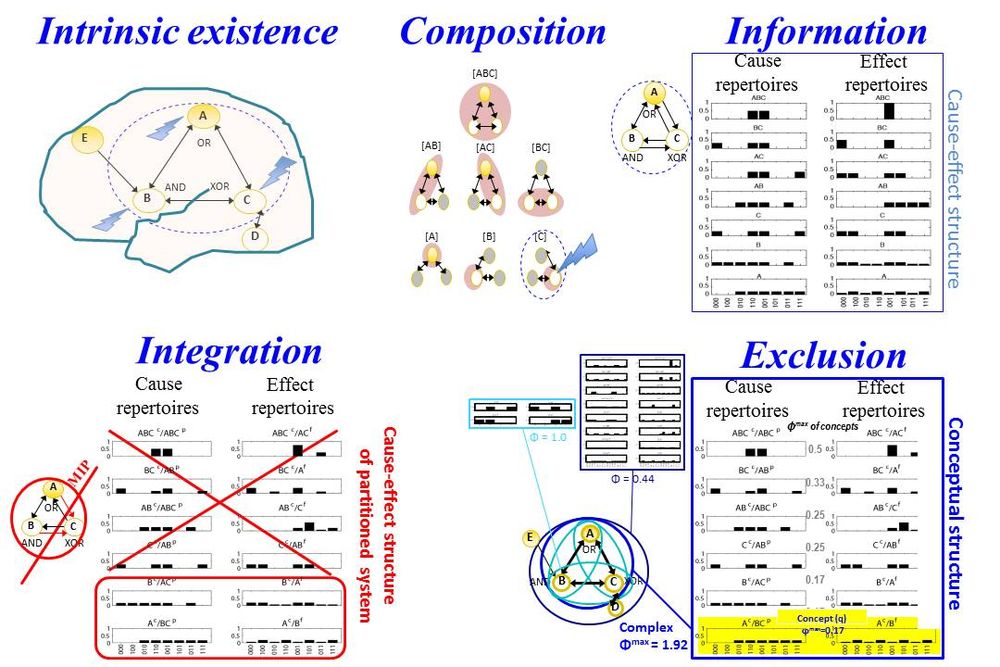

Basierend auf diesen Kriterien sind die Axiome der IIT: intrinsische Existenz, Zusammensetzung, Information, Integration und Exklusion.

Intrinsische Existenz

Bewusstsein existiert: Jeder Sinneseindruck ist konkret. Meine Wahrnehmung hier und jetzt existiert, sie ist real. Das ist die einzige Tatsache, der ich mich sofort und absolut sicher sein kann. Ausserdem existiert meine Erfahrung aus ihrer eigenen intrinsischen Perspektive, unabhängig von externen Beobachtern.

Zusammensetzung

Das Bewusstsein ist strukturiert: Jede Erfahrung besteht aus mehreren phänomenologischen Unterschieden, elementar oder höherrangig. Zum Beispiel kann ich innerhalb einer Wahrnehmung ein Buch, eine blaue Farbe, ein blaues Buch, die linke Seite, ein blaues Buch auf der linken Seite und so weiter unterscheiden.

Information

Bewusstsein ist spezifisch: Jede Erfahrung ist die besondere Art und Weise, wie sie ist – bestehend aus einem bestimmten Satz spezifischer phänomenaler Unterschiede – und unterscheidet sich dadurch von anderen möglichen Erfahrungen (Differenzierung). Zum Beispiel kann eine Erfahrung phänomenale Unterschiede beinhalten, die eine grosse Anzahl von räumlichen Orten, mehrere positive Konzepte, wie ein Schlafzimmer (im Gegensatz zu keinem Schlafzimmer), ein Bett (im Gegensatz zu keinem Bett), ein Buch (im Gegensatz zu keinem Buch), eine blaue Farbe (im Gegensatz zu keinem Blau), höherwertige “Bindungen” von Unterschieden erster Ordnung, wie z.B. ein blaues Buch (im Gegensatz zu keinem blauen Buch), sowie viele negative Konzepte, wie z.B. kein Vogel (im Gegensatz zu einem Vogel), kein Fahrrad (im Gegensatz zu einem Fahrrad), kein Busch (“im Gegensatz zu einem Busch”), und so weiter. Ebenso ist eine Erfahrung von reiner Dunkelheit und Stille die besondere Art, wie sie ist – sie hat die spezifische inhärente Qualität (kein Schlafzimmer, kein Bett, kein Buch, kein Blau, noch irgendein anderes Objekt, Farbe, Klang, Gedanken und so weiter). Und auf diese Weise unterscheidet es sich notwendigerweise von einer grossen Anzahl alternativer Wahrnehmungen, die ich hätte haben können, aber ich nicht hatte.

Integration

Das Bewusstsein ist vereinheitlicht: Jede Wahrnehmung ist nicht reduzierbar auf voneinander unabhängige, disjunkte Teilmengen phänomenaler Unterschiede. So erlebe ich eine ganze visuelle Szene, nicht die linke Seite des Gesichtsfeldes unabhängig von der rechten Seite (und umgekehrt). Zum Beispiel ist die Wahrnehmung des Wortes “DARUM” in der Mitte einer leeren Seite nicht rückführbar auf eine Erfahrung des Sehens von “DA” auf der linken Seite plus eine Erfahrung des Sehens von “RUM” auf der rechten Seite. Ebenso ist das Sehen eines blauen Buches irreduzibel, wenn man ein Buch ohne die Farbe Blau und die Farbe Blau ohne das Buch sieht.

Exklusion

Das Bewusstsein ist eindeutig in inhaltlicher und räumlich-zeitlicher Auflösung: Jede Wahrnehmung hat die Menge an phänomenalen Unterschieden, die sie hat, weder weniger (eine Teilmenge) noch mehr (eine Übermenge), und sie fliesst mit der Geschwindigkeit, mit der sie fliesst, weder schneller noch langsamer. Zum Beispiel ist die Erfahrung, die ich mache, einen Körper auf einem Bett in einem Schlafzimmer zu sehen, ein Bücherregal mit Büchern, von denen eines ein blaues Buch ist, aber ich habe keine Erfahrung mit weniger Inhalt – sagen wir, einem ohne die phänomenale Unterscheidung blau/nicht blau, oder farbig/nicht farbig; oder mit mehr Inhalt – sagen wir, einem mit der zusätzlichen phänomenalen Unterscheidung hoher/niedriger Blutdruck. Darüber hinaus fliesst meine Wahrnehmung mit einer ganz bestimmten Geschwindigkeit – jede Erfahrung umfasst etwa hundert Millisekunden oder so – aber ich habe keine Erfahrung, die nur ein paar Millisekunden oder stattdessen Minuten oder Stunden umfasst.

Postulate: Erforderliche Eigenschaften des physikalischen Substrats der bewussten Wahrnehmung

Angenommen, die obigen Axiome erfassen die wesentlichen Eigenschaften jeder Wahrnehmung, so muss es einen Grund geben, warum diese Eigenschaften so sind, wie sie sind. Die IIT geht davon aus, dass es für jede wesentliche Eigenschaft der Wahrnehmung eine kausale Eigenschaft eines physikalischen Substrats gibt, die dieses begründet. Beachten Sie, dass diese Postulate Schlussfolgerungen sind, die von der Phänomenologie zur Physik führen, nicht umgekehrt. Denn die Existenz des eigenen Bewusstseins und seiner anderen wesentlichen Eigenschaften ist sicher, während die Existenz und die Eigenschaften der physischen Welt Vermutungen sind, wenn auch sehr gute, die aus unserem eigenen Bewusstsein stammen.

Der Einfachheit halber werden im Folgenden physikalische Systeme aus Elementen mit diskreten Zuständen betrachtet, zum Beispiel Neuronen oder Logikgatter. Alles, was erforderlich ist, ist, dass solche Elemente zwei (oder mehr) interne Zustände haben, Eingänge, die diese Zustände in einer bestimmten Weise beeinflussen können, und Ausgänge, die wiederum von diesen Zuständen beeinflusst werden. Die Postulate, die mit jedem Axiom der Wahrnehmung verbunden sind, werden im Folgenden beschrieben:

Intrinsische Existenz

Um der intrinsischen Existenz von Wahrnehmung Rechnung zu tragen, muss ein System, das aus Elementen in einem bestimmten Zustand besteht, intrinsisch existieren (aktuell sein): Insbesondere muss es, um zu existieren, eine Ursache-Wirkungskraft haben, da es keinen Sinn macht, davon auszugehen, dass etwas existiert, wenn nichts für es einen Unterschied machen kann oder wenn es für nichts einen Unterschied machen kann. Ausserdem muss ein System von Elementen in einem Zustand aus seiner eigenen intrinsischen Perspektive, unabhängig von externen Beobachtern, eine Ursache-Wirkungskraft auf sich selbst haben, unabhängig von äusseren Faktoren. Die Ursache-Wirkungsleistung kann ermittelt werden, indem ein Ursache-Wirkungs-Raum mit einer Achse für jeden möglichen Zustand des Systems in der Vergangenheit (Ursachen) und Zukunft (Wirkungen) betrachtet wird. Innerhalb dieses Raumes genügt es zu zeigen, dass eine “Intervention”, die das System in einen Ausgangszustand (Ursache) versetzt und der Zustand der Elemente ausserhalb des Systems fixiert bleibt (Hintergrund-Bedingungen), das System mit einer gewissen (nicht zufälligen) Wahrscheinlichkeit in einen definierten, “aktuellen” Zustand übergeht. Umgekehrt, wird das System mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus dem definierten, “aktuellen” Zustand übergehen in andere Zustände (Wirkung).

Zusammensetzung

Das System muss strukturiert sein: Teilmengen von Elementen, die das System bilden, die in verschiedenen Kombinationen zusammengesetzt sind, haben auch eine Ursache-Wirkungskraft innerhalb des Systems. Wenn also ein System-ABC aus den Elementen A, B und C besteht, kann jede Teilmenge von Elementen (seine Potenzmenge), einschliesslich A, B, C; AB, AC, BC; sowie das gesamte System, ABC, einen Mechanismus mit Ursache-Wirkungskraft bilden. Zusammensetzung ermöglicht es elementaren Elementen (erster Ordnung), unterschiedliche Mechanismen höherer Ordnung zu bilden, und mehreren Mechanismen, eine Struktur zu bilden.

Information

Das System muss eine Ursache-Wirkungs-Struktur haben, die so ist, wie sie ist: eine spezifische Menge von Ursache- und Wirkungsmöglichkeiten. Das sei bezeichnet als “Ursache-Wirkungs-Repertoire”. Das System unterscheidet sich damit von anderen möglichen System die ein anderes “Ursache-Wirkungs-Repertoire” haben. (Differenzierung). Ein Ursache-Wirkungs-Repertoire charakterisiert die möglichen Mechanismus innerhalb eines Systems vollständig, indem es alle seine Ursache-Wirkungs-Eigenschaften explizit beschreibt. Es kann bestimmt werden, indem das System auf alle möglichen Arten beeinflusst wird, um zu untersuchen, wie ein Mechanismus in seinem gegenwärtigen Zustand einen Unterschied für die Wahrscheinlichkeit des vergangenen und zukünftigen Zustandes des Systems macht. Zusammen bilden die durch jede Anordnung von Elementen innerhalb eines Systems spezifizierten Ursache-Wirkungs-Repertoires eine Ursache-Wirkungs-Struktur. Betrachtet man zum Beispiel innerhalb des System-ABC im folgenden Bild den durch das Element C implementierten Mechanismus, ein XOR-Gate mit zwei Eingängen (A und B) und zwei Ausgängen (das OR-Gate A und das AND-Gate B). Wenn C OFF ist, legt sein Ursachen-Repertoire fest, dass sich A und B im vorherigen Zeitschritt entweder im Zustand OFF, OFF oder im Zustand ON,ON befinden müssen, und nicht in den beiden anderen möglichen Zuständen (OFF,ON; ON,OFF); und sein Wirkungs-Repertoire legt fest, dass B im nächsten Zeitschritt OFF und nicht ON sein muss. Ähnliche Überlegungen gelten für jeden anderen Mechanismus des Systems, der durch verschiedene Zusammensetzungen von Elementen implementiert wird. So spezifiziert das Ursache-Wirkungs-Repertoire die volle Ursache-Wirkungs-Leistung eines Mechanismus in einem bestimmten Zustand, und die Ursache-Wirkungs-Struktur spezifiziert die volle Ursache-Wirkungs-Leistung aller aus einem System von Elementen bestehenden Mechanismen.

Integration

Die vom System vorgegebene Ursache-Wirkungs-Struktur muss einheitlich sein: Sie muss von sich aus nicht reduzierbar sein auf voneinander abhängige Sub-Systeme, die man durch die Wahl von Schnittstellen erhalten könnte. Die hier gemeinte Art von Schnittstellen sei so gewählt, dass diese Ursache und Wirkung in jeweils eine Richtung beschreiben. Jeder Teil des System muss in der Lage sein, den Rest des Systems zu beeinflussen, und umgekehrt vom Rest des System beeinflusst werden können. Für diese folgende Eigenschaft von inhärenter Irreduzibilität, bzw. “Nicht-Unabhängigkeit von Teilsystemen” kann eine Grössenordnung bestimmt werden, die Gross-PHI, Φ genannt wird. Dies quantifiziert, inwieweit sich die durch die Elemente eines Systems spezifizierte Ursache-Wirkungs-Struktur ändert, wenn das System entlang seiner kleinsten Aufteilung (diejenige, die den geringsten Unterschied macht) partitioniert (geschnitten oder reduziert) wird. Im Gegensatz dazu, wenn eine Unterteilung des Systems keinen Unterschied in seiner Ursache-Wirkungs-Struktur macht, dann ist das Ganze auf diese Teile reduzierbar. Wenn ein Ganzes keine Ursache-Wirkungskraft über seine Teile hinaus hat, dann macht es keinen Sinn anzunehmen, dass das Ganze in sich selbst existiert. Daher ist die irreduzible Ursache-Wirkungskraft eine weitere Voraussetzung für “Existenz”. Dieses Postulat gilt auch für einzelne Mechanismen. Eine Teilmenge von Elementen kann nur dann einen spezifischen Aspekt zur Wahrnehmung beisteuern, wenn ihr kombiniertes Ursache-Wirkungs-Repertoire die gleiche Eigenschaft hat. Also die Aufteilung in Teilbereiche, die den geringsten Unterschied macht, noch mehr als 0 ist. Das wird Klein-PHI, φ genannt.

Exklusion

Die vom System vorgegebene Ursache-Wirkungs-Struktur muss definitiv sein: Sie wird über einen einzigen Satz von Elementen – weder weniger noch mehr – spezifiziert, über die sie aus ihrer intrinsischen Perspektive maximal irreduzibel ist (Φmax) und somit maximalen Anspruch auf intrinsische Existenz erhebt. So könnten beispielsweise innerhalb von ABCDE im folgenden Bild viele potentielle Systeme Ursache-Wirkungs-Strukturen definieren, einschliesslich AB, AC, BC, ABC, ABCD, ABCD, ABCDE und so weiter. Von diesen ist das System, das die Ursache-Wirkungs-Struktur spezifiziert, die aus ihrer eigenen intrinsischen Perspektive maximal irreduzibel ist, die Menge der Elemente ABC und nicht eine ihrer Teilmengen oder Obermengen. Dies hat in Bezug auf die Kausalität zur Folge, dass die “obsiegende” Ursache-Wirkungs-Struktur alternative, über überlappende Elemente spezifizierte Ursache-Wirkungs-Strukturen ausschliesst, da es sonst zu einer kausalen Überbestimmung kommen würde: Wenn ein Mechanismus in einem Zustand (z.B. A OFF) ein bestimmtes Ursache-Wirkungs-Repertoire innerhalb eines Systems (ABC) spezifiziert, sollte er nicht zusätzlich ein überlappendes Ursache-Wirkungs-Repertoire als Teil anderer, überlappender Systeme (z.B. AB oder ABCD) spezifizieren, sonst würde man das Vielfache der Unterscheidung zählen, die ein Mechanismus macht. Man kann sagen, dass das Ausschluss-Postulat Occams Rasierapparat erzwingen soll (Entitäten sollten nicht über die Notwendigkeit hinaus vervielfacht werden): Es ist einfacher, die Existenz einer einzelnen Ursache-Wirkungs-Struktur über ein System von Elementen zu postulieren, die aus der intrinsischen Perspektive des Systems maximal irreduzibel ist, als eine Vielzahl von sich überschneidenden Ursache-Wirkungs-Strukturen, deren Existenz keinen weiteren Unterschied machen würde. Das Exclusions-Postulat gilt auch für einzelne Mechanismen: Eine Teilmenge von Elementen in einem Zustand spezifiziert das maximal irreduzible Ursache-Wirkungs-Repertoire innerhalb des Systems (φmax), kurz Kernkonzept genannt. Nochmals: “Es kann nicht zusätzlich ein Ursache-Wirkungs-Repertoire angeben, das sich über dieselben Elemente erstreckt, da sonst der Unterschied, den ein Mechanismus macht, mehrfach gezählt würde. Eine aus Konzepten zusammengesetzte, maximal irreduzible Ursache-Wirkungs-Struktur wird als maximal irreduzible konzeptionelle Struktur, kurz konzeptionelle Struktur, bezeichnet.” Das System von Elementen, das eine konzeptionelle Struktur angibt, wird als Komplex bezeichnet. Es ist sinnvoll, sich eine konzeptuelle Struktur als eine Form im Ursache-Wirkungs-Raum vorzustellen, deren Achsen durch alle möglichen vergangenen und zukünftigen Zustände des Komplexes gegeben sind. In diesem Raum ist jedes Konzept ein Punkt (Stern), dessen Grösse durch seine Irreduzibilität gegeben ist φmax, und eine konzeptionelle Struktur ist eine “Konstellation” von Punkten, also eine Form. Schliesslich gilt das Exclusions-Postulat auch für räumlich-zeitliche Grössenordnungen, was bedeutet, dass eine konzeptionelle Struktur über eine bestimmte Grössenordnung im Raum (entweder Quarks, Atome, Neuronen, neuronale Gruppen, Hirnareale usw.) und Zeit (entweder Mikrosekunden, Millisekunden, Sekunden, Minuten usw.) spezifiziert wird, nämlich diejenige, bei der Φ ein Maximum erreicht. Das bedeutet, dass, wenn die Ursache-Wirkungsleistung bei einem groberen Grössenordnung mehr irreduzibel ist als bei einer feineren Grösse, aus der intrinsischen Perspektive des Systems, dann schliesst das gröbere Ursache-Wirkungsleistung die feinere aus. Noch einmal gesagt, dies bedeutet, dass ein Mechanismus kein Ursache-Wirkungs-Repertoire bei einer bestimmten zeitlichen Struktur angeben kann, und zusätzliche Effekte bei einer feineren oder gröberen Struktur bewirken kann, da sonst die Unterschiede, die ein Mechanismus macht, mehrfach gezählt werden würden.

Identität: Eine Wahrnehmung ist eine konzeptionelle Struktur, die an sich maximal irreduzibel ist.

Zusammen bieten die Axiome und Postulate der IIT eine prinzipielle Möglichkeit, zu bestimmen, ob eine Menge von Elementen in einem Zustand eine konzeptionelle Struktur spezifiziert und, wenn ja, sie in jedem Aspekt charakterisiert. Die vom IIT vorgeschlagene zentrale Identität lautet dann wie folgt: Jede Wahrnehmung ist identisch mit einer konzeptionellen Struktur, die an sich maximal irreduzibel ist, auch “Quale” genannt. Man beachte, dass die Identität zwischen einer Erfahrung und der konzeptionellen Struktur besteht, die durch eine Reihe von Elementen in einem Zustand spezifiziert wird, nicht zwischen einer Erfahrung und ihrem physischen Substrat, der Elemente selbst. Mit anderen Worten, eine Erfahrung ist eine “Gestalt” im Ursache-Wirkungs-Raum. Die Qualität der Wahrnehmung – die Art und Weise, wie sie sich aufgrund ihres besonderen Inhalts phänomenaler Unterscheidungen anfühlt – wird vollständig durch die Form der konzeptuellen Struktur bestimmt: Die phänomenalen Unterscheidungen sind durch die Konzepte und ihre Beziehung im Ursache-Wirkungs-Raum gegeben. Die Quantität der Wahrnehmung – das Niveau, auf dem sie existiert – wird durch ihre Irreduzibilität Φmax bestimmt. Die postulierte Identität zwischen Merkmalen von Wahrnehmungen und Merkmalen von konzeptuellen Strukturen impliziert zum Beispiel, dass der Bewusstseinsverlust im Schlaf und in der Anästhesie einem Verfall von konzeptuellen Strukturen entsprechen muss; dass das Vorhandensein unterschiedlicher Modalitäten und Submodalitäten verschiedenen Gruppen von Konzepten im Ursache-Wirkungs-Raum entsprechen muss; dass phänomenologisch gebundene Merkmale (ein blaues Buch) in der konzeptionellen Struktur gebunden sein müssen, was irreduziblen Konzepten höherer Ordnung entspricht; dass ähnliche Wahrnehmungen ähnlichen konzeptionellen Strukturen entsprechen müssen, und so weiter.

Vorhersagen und Erklärungen

Die von der IIT vorgeschlagene Identität impliziert, dass letztlich alle qualitativen Merkmale jeder Wahrnehmung den geometrischen Merkmalen konzeptioneller Strukturen entsprechen, die von einem System von Elementen in einem Zustand spezifiziert werden. Natürlich ist es schwierig, diese Identität systematisch, mathematisch, rechnerisch und experimentell zu beurteilen: mathematisch, wegen der Notwendigkeit, Werkzeuge zu entwickeln, um die “Formen” hochdimensionaler konzeptioneller Strukturen richtig zu charakterisieren und zu klassifizieren; rechnerisch, wegen der kombinatorischen Komplexität der Herleitung konzeptioneller Strukturen aus Elementen in zu einem bestimmten Zustand; und experimentell, wegen der Anforderung, festzustellen, ob Veränderungen im physischen Substrat unseres eigenen Bewusstseins mit Veränderungen in der Wahrnehmung verbunden sind, wie sie von der IIT vorhergesagt wurden. Dennoch kann die vorgeschlagene Identität bereits einige einfache Vorhersagen suggerieren und eine kompakte Erklärung für bekannte Fakten über das physische Substrat des Bewusstseins liefern. Einige dieser Vorhersagen wurden getestet, wenn auch nur indirekt und approximativ, während andere im Prinzip prüfbar, aber technisch aufwändig sind. Es folgen einige Beispiele:

- Eine einfache experimentelle Vorhersage der IIT ist, dass der Verlust und die Wiederherstellung des Bewusstseins mit dem Zusammenbruch und Wiederauftauchen von konzeptionellen Strukturen verbunden sein sollte. Während es derzeit nicht möglich ist, die von einem menschlichen Gehirn in einem bestimmten Zustand spezifizierte konzeptionelle Struktur zu berechnen, zeigen Computersimulationen, dass Systeme, die konzeptionelle Strukturen von hohem Φmax entsprechen, sowohl effektiv miteinander verbunden sein müssen (Integration) als auch ein grosses Repertoire an differenzierten Zuständen (Informationen) haben müssen. Im Gegensatz dazu, wenn die effektive Konnektivität zwischen den Elementen reduziert wird, was die Integration unterbricht, oder wenn sie zu homogen wird, was die Informationen reduziert, ist Φmax niedrig. Diese Vorhersage wurde mit Hilfe der transkranialen Magnetstimulation (TMS) in Kombination mit der High-Density-Elektroenzephalographie (EEG) bei Probanden untersucht, die abwechselnd wach und bewusst, im Schlaf und praktisch unbewusst (traumloser Schlaf in der Nacht) und im Schlaf, aber bewusst (träumend) waren. Die Ergebnisse zeigen, dass, wie vorhergesagt, Verlust und Wiederherstellung des Bewusstseins mit einem Zusammenbruch und einer Wiederherstellung der Fähigkeit des Gehirns zur Informationsintegration verbunden sind (d.h. der Fähigkeit, konzeptionelle Strukturen von hohem Φmax zu spezifizieren). Ähnliche Ergebnisse wurden mit verschiedenen Vollnarkoseverfahren erzielt. Wenn in diesen Studien ein Proband bewusst ist, bei dem die Grosshirnrinde mit einem Stromimpuls stimuliert wird, der durch die TMS-Spule von ausserhalb des Schädels induziert wird, reagiert der Kortex mit einem komplexen Muster von widerhallenden Aktivierungen und Deaktivierungen, das sowohl weit verbreitet (integriert) als auch in Zeit und Raum differenziert ist (informationsreich). Im Gegensatz dazu, wenn das Bewusstsein verblasst, wird die Reaktion des Kortex lokal (Verlust der Integration) oder global aber stereotyp (Verlust von Informationen). Man beachte, dass der Kortex während des Schlafes auf einem Niveau aktiv bleibt, das nicht viel von dem des Wachzustandes abweicht. Die IIT prognostiziert auch, dass bei generalisierten (epileptischen) Anfällen im Zusammenhang mit Bewusstseinsverlust die Informationsintegration trotz erhöhter Aktivität und Synchronisation gering sein sollte.

- Die IIT prognostiziert auch, dass Gehirnläsionen nur dann zu einer Bewusstlosigkeit führen, wenn sie die Fähigkeit zur Informationsintegration ernsthaft stören. Darüber hinaus sollte die Bewusstseinsebene, wie sie in neuropsychologischen Untersuchungen (grob) bewertet wird, mit dem Wert Φmax der dominanten konzeptionellen Struktur übereinstimmen. Neuere TMS-EEG-Studien an Patienten mit schwerem Hirnschaden, mit oder ohne Bewusstseinsverlust (Patienten, die vegetativ, minimal bewusst, aus dem Minimalbewusstsein herauskommend oder bewusst, aber “eingeschlossen” waren), stimmen mit dieser Vorhersage überein.

- IIT bietet eine prinzipielle und kompakte Möglichkeit, zu erklären, warum bestimmte Gehirnregionen für unser Bewusstsein essentiell erscheinen, während andere dies nicht tun. So führen beispielsweise weit verbreitete Läsionen der Grosshirnrinde zu Bewusstseinsverlust, und lokale Läsionen oder Stimulationen verschiedener kortikaler Bereiche können ihren Inhalt beeinflussen (z.B. die Wahrnehmung von Farbe). Ein wesentliches Merkmal der Grosshirnrinde ist, dass sie aus funktional spezialisierten Elementen besteht und gleichzeitig schnell und effektiv (im Wachzustand oder im Traum) interagieren kann. Gemäss der IIT ist dies die Art von Organisation, die einen vergleichsweise hohen Wert von Φmax erzielen kann. Andererseits beeinträchtigen Läsionen des Kleinhirns unser Bewusstsein nicht in offensichtlicher Weise, obwohl das Kleinhirn massiv mit der Grosshirnrinde verbunden ist und viermal mehr Neuronen aufweist. Dieses Paradoxon lässt sich erklären, wenn man bedenkt, dass das Kleinhirn aus kleinen Modulen besteht, die die Eingaben verarbeiten und weitgehend unabhängig voneinander Ausgaben erzeugen. Wie von Computersimulationen vorgeschlagen, bleibt ein so organisiertes System, auch wenn jedes Modul eng mit einem Komplex von high Φmax (dem kortikalen Komplex) verbunden ist, von der konzeptionellen Struktur des letzteren ausgeschlossen, noch bildet es allein einen Komplex (bestenfalls würde es sich in viele Mini-Komplexe mit jeweils niedrigem Φmax unterteilen). Ähnliche Überlegungen gelten für Ein- und Ausgangswege zu einem kortikalen Komplex. Tatsächlich gibt es keinen direkten Beitrag zu unserem Bewusstsein durch neuronale Aktivität innerhalb peripherer sensorischer und motorischer Pfade oder durch neuronale Verbindungen, die vom Kortex in subkortikale Strukturen wie die Basalganglien hinein- und hinausführen, trotz ihrer manifesten Fähigkeit die kortikale Aktivität und den Inhalt der Wahrnehmung zu beeinflussen. Die IIT prognostiziert, dass diese subkortikalen Strukturen trotz massiver Verbindungen mit der Grosshirnrinde ausserhalb des lokalen Maximums an integrierten Informationen, die in der Grosshirnrinde zentriert sind, bleiben sollten.

- Es bleibt abzuwarten, ob das neuronale Substrat unseres Bewusstseins (der Haupt- oder “Hauptkomplex”) auf die meisten kortikalen Bereiche oder nur auf eine Teilmenge von ihnen, zum Beispiel hauptsächlich auf die hinteren Bereiche, verteilt ist und ob es alle kortikalen Schichten und vielleicht den Thalamus oder nur bestimmte Schichten, zum Beispiel oberflächliche, oder nur bestimmte Zelltypen umfasst. Es bleibt auch abzuklären, ob dieses neuronale Substrat fixiert ist oder teilweise variieren kann. Was auch immer die Antwort ist, die IIT prognostiziert, dass in jedem Fall das neuronale Substrat des Bewusstseins ein lokales Maximum an Informationsintegration sein sollte.

- Im Prinzip kann der Hauptkomplex variieren (expandieren, schrumpfen, sich aufteilen und verschieben), solange es sich um ein lokales Maximum an Informationsintegration handelt. So können beispielsweise Erfahrungen des “reinen Denkens”, die im Wachzustand und vor allem in einigen Träumen auftreten können, durch einen neuronalen Komplex spezifiziert werden, der kleiner und wesentlich verschieden von dem Komplex ist, der rein wahrnehmbare Erfahrungen spezifiziert.

- Es ist bekannt, dass nach vollständiger Durchtrennung des Corpus callosum – den rund 200 Millionen Fasern, die die Kortexe der beiden Hemisphären verbinden – das Bewusstsein in zwei Teile gespalten wird: es gibt zwei getrennte “Erfahrungsflüsse”, einen mit der linken Hemisphäre und einen mit der rechten. Eine faszinierende Vorhersage der IIT ist, dass, wenn die Wirksamkeit der Callosal-Verbindungen nach und nach reduziert würde, es einen Moment gäbe, in dem bei einer geringfügigen Änderung des Verkehrs neuronaler Impulse über das Callosum die Erfahrung von einem einzigen zu einem plötzlichen Aufteilen in zwei getrennte wahrnehmungsfähige Geister wechseln würde. Die Aufteilung des Bewusstseins sollte mit der Aufteilung einer einzigen konzeptionellen Struktur in zwei ähnliche verbunden sein (wenn zwei Maxima integrierter Informationen ein einzelnes Maximum ersetzen). Unter bestimmten pathologischen Bedingungen (z.B. dissoziative Störungen wie hysterische Blindheit) und vielleicht sogar unter bestimmten physiologischen Bedingungen (z.B. “Autopilot” Fahren während eines Telefonats) können solche Spaltungen auch zwischen kortikalen Bereichen innerhalb derselben Hemisphäre auftreten, ohne dass eine anatomische Läsion vorliegt. Auch hier prognostiziert die IIT, dass es unter solchen Bedingungen zwei lokale Maxima der Informationsintegration geben sollte, eines entsprechend einem “grossen” Komplex und eines oder mehrere “kleine” Komplexe.

- Eine kontraintuitive Vorhersage der IIT ist, dass ein System wie die Grosshirnrinde bewusst sein kann, auch wenn es fast still ist, weil es immer noch eine konzeptuelle Struktur spezifizieren würde, obwohl es nur aus negativen Konzepten besteht. Ein solcher stiller Zustand wird vielleicht durch bestimmte meditative Praktiken angenähert, die darauf abzielen, ein “nacktes Bewusstsein” ohne Inhalt zu erreichen. Diese Folge der IIT steht im Gegensatz zu der weit verbreiteten Annahme, dass Neuronen nur dann zum Bewusstsein beitragen, wenn sie so aktiv sind, dass sie die von ihnen dargestellten Informationen “signalisieren” oder “ausstrahlen”. Zustände des nackten Bewusstseins sind gegenüberzustellen mit Zuständen des Unbewusstseins, die z.B. in Tiefschlaf oder Anästhesie auftreten, bei denen kortikale Neuronen nicht inaktiv, sondern inaktiviert sind (aufgrund der Bistabilität ihres Membranpotentials oder der aktiven Hemmung) und somit keine konzeptionelle Struktur spezifizieren können.

- Ebenso prognostiziert die IIT, dass ein bestimmtes Gehirnareal zur Erfahrung beitragen kann, auch wenn es inaktiv ist, aber nicht, wenn es inaktiviert ist. Wenn man zum Beispiel einen Spinatteller vorlegen würde, der farblos ist, würden grünselektive Neuronen in den Farbbereichen inaktiv bleiben. So würde man einen seltsamen Spinat wahrnehmen und berichten, dass er eher grau als grün ist. Wäre dagegen der gleiche Bereich nicht nur inaktiv, sondern aufgrund einer lokalen Läsion inaktiviert, würden die phänomenalen farblichen Unterschiede gänzlich fehlen. Während man vermutlich immer noch berichten würde, dass der Spinat “grau” ist, kann “grau” in diesem Fall nicht dasselbe bedeuten als wenn die Farb-Wahrnehmungsbereiche intakt sind, d.h. nicht grün, nicht rot, und so weiter. Dies scheint mit dem Verhalten eines aussergewöhnlichen Patienten mit vollständiger Achromatopsie und Anosognosie aufgrund einer ausgedehnten Läsion von Farb-Wahrnehmungsbereichen vereinbar zu sein. Bei der Präsentation mit grünem Spinat berichtet der Patient, dass der Spinat grau ist, erkennt oder räumt aber nicht ein, dass mit seiner Wahrnehmung etwas nicht stimmt. Obwohl er “weiss”, dass Spinat grün ist, fehlt ihm insgesamt die phänomenale Unterscheidung grün/nicht grün.

- Die elementaren Konzepte, aus denen sich eine Erfahrung zusammensetzt, sollten durch physische Elemente mit einem räumlichen Korn spezifiziert werden, das dazu führt, dass die konzeptionelle Struktur den höchsten Wert von Φ hat, im Gegensatz zu feineren oder gröberen Auflösungen (z.B. lokale Gruppen von Neuronen statt Neuronen oder Hirnarealen).

- Die Dauer der Erfahrung sollte mit dem Zeitintervall in Zusammenhang stehen, in dem die relevanten physikalischen Elemente dazu führen, dass die konzeptionelle Struktur den höchsten Wert von Φ hat, im Gegensatz zu feineren oder gröberen Auflösungen (z.B. hundert Millisekunden statt einer Millisekunde oder zehn Sekunden).

- Die Aktivitätszustände, die für die Wahrnehmung ausschlaggebend sind, sind Differenzen, die den grössten Unterschied zum grossen Komplex ausmachen, z.B. neuronale Impulse, hohe durchschnittliche Feuerrate, niedere durchschnittliche Feuerrate, unabhängig von feinerer oder gröberer Auflösung von Zuständen.

- Die dynamische Bindung phänomenologischer Unterscheidungen – sagen wir, wenn man ein rotes Dreieck in der Mitte sieht – tritt auf, wenn neuronale Mechanismen, die den einzelnen Merkmalen entsprechen, zusammen ein Ursache-Wirkungs-Repertoire über den Hauptkomplex spezifizieren, das für ihre einzelnen Ursache-Wirkungs-Repertoires irreduzibel ist. Das Gleiche gilt für die zeitliche Bindung, z.B. die erste und letzte Note eines Arpeggios, sofern sie zusammen als Komponenten desselben Akkords wahrgenommen werden.

- Die Organisation der Wahrnehmung in Modalitäten und Submodalitäten (Sehen, Hören, Berühren, Riechen, Schmecken und, im Sichtfeld, Farbe und Form) sollte den Untergruppen von Konzepten entsprechen, die im Ursache-Wirkungs-Raum (Modi und Submodi) innerhalb derselben konzeptionellen Struktur zusammengefasst sind.

- Die räumliche Struktur, die einen Grossteil der Wahrnehmung charakterisiert, veranschaulicht durch den zweidimensionalen visuellen Raum, ist äusserst reichhaltig, einschliesslich einer Vielzahl von unterschiedlichen räumlichen Orten, ihrer relativen Ordnung, ihrer Entfernungen und so weiter. Wenn wir also Raum erleben, sollte es eine konzeptionelle Struktur geben, die sich aus einer Vielzahl von Konzepten zusammensetzt, die “topographisch” über ihre Elemente organisiert sind (unter Angabe ihrer eindeutigen Identitäten, relativen Ordnung, Entfernungen usw.). Interessanterweise ist eine grosse Anzahl von kortikalen Bereichen wie zweidimensionale Gitter organisiert, die sich ideal eignen, um konzeptionelle Unterstrukturen mit den erforderlichen Merkmalen zu spezifizieren. Darüber hinaus kann die Manipulation dieser Gitter die entsprechenden Aspekte der Wahrnehmung verändern oder ausschalten, einschliesslich der gesamten Wahrnehmung des Raumes.

- Die “kategorische” Struktur anderer Aspekte von Erfahrungen (z.B. Gesichter, Tiere, Objekte) sollte einer ganz anderen Organisation entsprechen, mit übergeordneten Konzepten, die “Invarianten” (Disjunktionen von Verbindungen) als Elemente die die räumliche Struktur spezifizieren. Die konvergierende/divergierende Feedforward-Feedback-Architektur (Pyramiden) der Verbindungen, die höherwertige Bereiche mit topographisch organisierten Bereichen ( Gittern) verbinden, scheint ideal geeignet, konzeptionelle Unterstrukturen mit den erforderlichen Merkmalen zu spezifizieren.

- Die Erweiterung / Verfeinerung der Erfahrung, die durch das Lernen entsteht (wie wenn man in einem Bereich zum Connoisseur wird), sollte sich durch das Hinzufügen / Aufteilen von Konzepten in eine entsprechende Verfeinerung der Formen im Ursache-Wirkungs-Raum ausdrücken.

- Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen den Wahrnehmungen sollten sich in Abstände zwischen konzeptuellen Strukturen im Ursache-Wirkungs-Raum übertragen lassen.

- Unbewusste Determinanten der Wahrnehmung (z.B. das automatische Verarbeiten von Klangströmen in hörbare Worte) sollten mit Mechanismen verbunden werden, die Inputs für den Hauptkomplex liefern, aber von ihm ausgeschlossen bleiben.

Extrapolierungen: Von den Mechanismen zur Phänomenologie

Die von der IIT vorgeschlagene Identität muss zunächst in Situationen validiert werden, in denen wir sicher sind, ob und wie sich unser eigenes Bewusstsein verändert, wie in den oben genannten. Nur dann kann die Theorie zu einem nützlichen Instrument werden, um Rückschlüsse auf Situationen zu ziehen, in denen wir weniger sicher sind – das heisst, die Phänomenologie aus Mechanismen zu extrapolieren. Solche Situationen sind z.B. hirngeschädigte Patienten mit Restbereichen kortikaler Aktivität, Babys, Tiere mit fremdartigen Verhalten und andere Gehirne, digitale Computer, die den Menschen bei vielen kognitiven Aufgaben übertreffen können, aber unbewusst sein können, und physische Systeme, die intuitiv zu einfach erscheinen, um mit Wahrnehmung assoziiert zu werden, aber bewusst sein können. Zum Beispiel impliziert die IIT, dass das Bewusstsein abgestuft werden kann. Während es für Φmax durchaus eine praktische Schwelle geben kann, unter der die Menschen nicht über Gefühle berichten, bedeutet dies nicht, dass das Bewusstsein seinen absoluten Nullpunkt erreicht hat. Tatsächlich können der IIT zufolge Schaltungen, die nur aus einer einzigen Fotodiode mit einem Sensor und einem Speicherelement bestehen, ein Minimum an Wahrnehmung aufweisen. Darüber hinaus könnte ein einfaches, aber grosses zweidimensionales Gitter geeigneter physikalischer Elemente sehr wohl bei Bewusstsein sein, selbst wenn es “nichts” tut (alle binären Elemente sind ausgeschaltet), und selbst wenn es vom Rest der Welt getrennt ist. Da gemäss der IIT Erfahrung ein Maximum an intrinsisch irreduzibler Ursache-Wirkungsleistung ist, existiert diese, wenn ein physikalisches System entsprechend organisiert ist. Andererseits impliziert die IIT auch, dass Aggregate von bewussten Wesen – wie interagierende Menschen – kein Bewusstsein haben, da durch das Exklusions-Postulat nur Maxima von Φ bewusst sind. Schliesslich impliziert die IIT, dass komplizierte Geräte unbewusst sein können – zum Beispiel reine Feed-Forward-Netzwerke, in denen eine Schicht die nächste ohne wiederkehrende Verbindungen einspeist – auch wenn sie anspruchsvolle Funktionen wie das Auffinden und Erkennen von Gesichtern in Bildern meistern. Darüber hinaus impliziert die IIT, dass bestimmte Systeme aus der extrinsischen Perspektive funktional äquivalent sein können, während sie sich radikal von der intrinsischen Perspektive unterscheiden – tatsächlich kann das eine völlig unbewusst und das andere vollständig bewusst sein. So könnte es beispielsweise bald möglich sein, einen digitalen Computer so zu programmieren, dass er sich für alle äusseren Aspekte und Funktionen auf die gleiche Weise verhält wie ein Mensch. Aus der intrinsischen Perspektive würde jedoch das physikalische Substrat, das die Simulation mit Transistoren durchführt, die zu einer Zeitspanne von Pikosekunden ein- und ausschalten, keinen grossen Komplex von hohem Φmax bilden, sondern in viele Mini-Komplexe von niedrigem Φmax untergliedert werden, die jeweils in einer zeitlichen Grössenordnung von Pikosekunden existieren. Denn in einem digitalen Computer gibt es keine Möglichkeit, physikalische Transistoren so zusammenzufassen, dass sie Makroelemente mit der gleichen Ursache-Wirkungsleistung wie Neuronen bilden und so miteinander verbinden, dass sie die gleiche intrinsisch irreduzible konzeptuelle Struktur wie die relevanten Neuronen in unserem Gehirn spezifizieren würden. Daher ist das Gehirn bewusst und der Computer nicht – er hätte null Φ und wäre ein perfekter Zombie. Dies würde auch für einen digitalen Computer gelten, der die Funktionsweise jedes Neurons eines menschlichen Gehirns bis ins kleinste Detail simulieren würde, so dass das, was mit den virtuellen Neuronen passiert (die Abfolge der Feuermuster und letztlich das Verhalten, das sie erzeugen), das gleiche ist wie bei den echten Neuronen. Andererseits könnte ein neuromorpher Computer aus Silizium prinzipiell gebaut werden, um neuronen-artige Makroelemente zu realisieren, die intrinsisch existieren würden und konzeptionelle Strukturen wie unsere spezifizieren.

Folgerungen:

Die Prinzipien der IIT haben Auswirkungen auf mehrere Themen, von denen einige im Folgenden kurz zusammengefasst werden.

Existenz und maximal irreduzible Ursache-Wirkungskraft. Basierend auf den Axiomen des Bewusstseins formuliert die IIT ein Kriterium für die Existenz: Die Existenz erfordert eine maximal irreduzible Ursache-Wirkungskraft; die intrinsische Existenz, unabhängig von einem externen Beobachter/Manipulator, erfordert eine maximal irreduzible Ursache-Wirkungskraft auf sich selbst. Anhand dieser Definition unterscheidet die IIT zwischen verschiedenen Arten der ontologischen Irreduzibilität, einschliesslich der konstitutiven Irreduzibilität (Makro zu Mikro) und der kompositorischen Irreduzibilität (vom Ganzen zu Teilen).

Konstitutive Irreduzibilität tritt auf, wenn eine gröbere Struktur (Makro) mehr Ursache-Wirkungskraft hat als eine feinere Struktur (Mikro), in Raum und/oder Zeit. Simulierte Beispiele, in denen die Ursache-Wirkungs-Leistung rigoros quantifiziert wird, zeigen, dass Makroelemente (z.B. eine Gruppe von Neuronen) entweder in Gegenwart von Rauschen oder von Degenerationen (siehe unten) mehr Ursache-Wirkungs-Leistung haben können als die Summe der konstituierenden Mikroelemente (die Neuronen, aus denen sich die Gruppe zusammensetzt).

Darüber hinaus kann die Ursache-Wirkungsleistung über ein Intervall von einer Zehntelsekunde höher sein als die gesamte Ursache-Wirkungsleistung über hundert Intervalle von jeweils einer Millisekunde. Konstitutive Irreduzibilität kann auftreten, wenn es Indeterminismus (kausale Abweichung vom gegenwärtigen Zustand zu vielen zukünftigen Zuständen wie bei Rauschen) und/oder Degeneration (kausale Konvergenz vieler vergangener Zustände auf den gegenwärtigen Zustand) gibt. Da die maximal irreduzible Ursache-Wirkungs-Leistung das Kriterium für die Existenz ist, muss man zu dem Schluss kommen, dass, wenn die durch Makroelemente vorgegebene Ursache-Wirkungs-Struktur nicht auf die durch Mikroelemente vorgegebene reduziert werden kann, sie als solche existieren muss. Dass die Makroebene tatsächlich “kausale Arbeit” leisten kann, anstatt epiphänomenal zu sein, steht im krassen Gegensatz zu der reduktionistischen Vorstellung, dass die Kausalität ausschliesslich auf der Mikroebene stattfindet.

Eine kompositorische Irreduzibilität (vom Ganzen zu Teilen) liegt vor, wenn das Ursache-Wirkungs-Repertoire und die durch die Elemente, die ein System bilden, nicht verlustfrei partitioniert werden können. Einige Beispiele für kompositorische Irreduzibilität werden in “Oizumi, Albantakis et al. 2014” vorgestellt. Auf der Ebene der einzelnen Mechanismen, wenn zwei oder mehr Elemente zusammen Ursachen und Wirkungen spezifizieren, die sich nicht auf die der einzelnen Elemente einzeln reduzieren lassen, gibt es eine “Bindung”. In diesem Fall können sowohl die Ursache-Wirkungs-Repertoire der einzelnen Elemente als auch deren gemeinsames Repertoire koexistieren. Auf der Ebene des Systems, wenn das System nicht partitioniert werden kann, ohne dass sich die von ihm festgelegte Ursache-Wirkungs-Struktur ändert, besteht eine “strukturelle” Irreduzibilität. Die kompositorische Irreduzibilität steht im Gegensatz zu der reduktionistischen Vorstellung, dass die Kausalität ausschliesslich über Elemente erster Ordnung erfolgt.

Es ist sinnvoll, zwischen dem, was tatsächlich existiert – eine maximal irreduzible Ursache-Wirkungs-Struktur – und ihrem Substrat zu unterscheiden – dem Satz von konstituierenden Elementen, deren Zustand mit den verfügbaren Instrumenten beobachtet und manipuliert werden kann, um die Struktur zu offenbaren.

Schliesslich unterscheidet die IIT zwischen Ursache-Wirkungs-Strukturen, die extrinsisch (für etwas anderes) existieren, und solchen, die auch intrinsisch (für sich selbst) existieren. Aus der extrinsischen Perspektive kann man jede Teilmenge von Elementen (einige dienen als Input und andere als Output), auf jeder räumlich-zeitlichen Ebene und Granularität betrachten, solange man über geeignete Instrumente verfügt, um Beobachtungen, Manipulationen und Unterteilungen/Partitionen der Elemente durchzuführen. Dies zeigt typischerweise eine Vielzahl von Ursache-Wirkungs-Strukturen über verschiedene Teilmengen von Elementen und raumzeitlichen Grössenordnungen, die alle extrinsisch existieren. Aus der intrinsischen Perspektive existiert jedoch über eine Reihe von Elementen und raumzeitlichen Grössenordnungen nur eine Ursache-Wirkungs-Struktur – diejenige, die an sich maximal irreduzibel ist und das höchste Φ erreicht. Dieses Maximum an intrinsischer Irreduzibilität einer bestimmten Form – einer konzeptuellen Struktur – ist das, was Wahrnehmung ist. Umgekehrt ist die intrinsische Existenz das Bewusstsein, wenn man versteht, dass es, um absolut zu existieren, unabhängig von einem externen Beobachter, ein Maximum an intrinsisch irreduzibler Ursache-Wirkungs-Power einer bestimmten Form erfordert.

Sein, Geschehen, Kausalität und die Inkohärenz des ontologischen Reduktionismus. Wenn das Kriterium für die Existenz eine maximal irreduzible Ursache-Wirkungs-Power ist, ist die reduktionistische Annahme, dass letztlich nur “Atome” existieren, inkohärent. Es geht nicht um methodischen Reduktionismus – die Annahme, dass alles, was existiert, aus minimal irreduziblen Einheiten besteht – wie zum Beispiel Elementarteilchen. Tatsächlich wird das Existenzkriterium des IIT – mit maximal irreduzibler Ursache-Wirkungskraft – für Elementarteilchen implizit aufrechterhalten: Wenn ein vermeintliches Teilchen auch im Prinzip nicht beobachtet und manipuliert werden kann, gäbe es keinen Grund zur Annahme, dass es existiert, und wenn es nicht irreduzibel wäre, wäre es nicht elementar. Es geht vielmehr um den ontologischen Reduktionismus, der besagt, dass es letztlich “nur” Atome gibt: Alle Eigenschaften übergeordneter oder höherer Ordnung, die ein System aufweisen kann, werden dadurch berücksichtigt, wie die Atome verbunden sind und sind daher ontologisch irrelevant, da sie kein neues “Ding” ins Leben rufen würden.

Um den Charme des ontologischen Reduktionismus zu veranschaulichen, betrachten Sie das folgende Szenario. Nehmen wir an, dass ein detailliertes Modell eines physikalischen Systems wie des Gehirns wird verfügbar, dass es effektiv deterministisch ist und dass die Hintergrundbedingungen festgelegt sind. Zur Vereinfachung ignorieren wir die konstitutive Reduktion und gehen von Neuronen als Elementen und nicht von Atomen aus, obwohl letztendlich für den Reduktionisten alles auf mikrophysikalische Elemente reduziert würde. Dann, wenn man die elementaren Mechanismen (die Ein-/Ausgangsverbindungen und Signalanforderungen jedes Neurons) und ihren aktuellen Zustand kennt, könnte ein Neurophysiologe, Neuron für Neuron, vorhersagen, was der nächste Zustand des Systems sein wird. Diese Vorhersagbarkeit scheint die reduktionistischen Intuitionen zu unterstützen, die: (i) nur Elemente erster Ordnung in einem Zustand wirklich existieren; (ii) die einzigen Ereignisse, die wirklich eintreten, sind Änderungen erster Ordnung im Zustand jedes Neurons; (iii) nur Effekte erster Ordnung auf Elemente erster Ordnung sind wirklich verantwortlich für Ereignisse, die auftreten.

Hält man sich jedoch an das gleiche Existenzmerkmal – die maximale irreduzible Ursache-Wirkungsleistung – so stellt sich heraus, dass alle drei Anschauungen inkohärent sind. (i) Eine Reduktion auf Elemente erster Ordnung in einem Zustand übersieht völlig das, was tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt existiert, einschliesslich des Bewusstseins. Als einfaches Beispiel seien zwei Systeme genannt: LR, das aus vier Elementen besteht, die alle miteinander verbunden sind; und L+R, das aus zwei unabhängigen Subsystemen L und R besteht, die jeweils aus zwei miteinander verbundenen Elementen bestehen, jedoch ohne Verbindungen zwischen L und R. Nehmen wir an, dass die Elementzustände der beiden Systeme identisch sind, sagen wir alle ON. Wenn wir die Mechanismen und den Zustand kennen, können wir den nächsten Zustand perfekt vorhersagen – sagen Sie, beide Systeme befinden sich in einem Grenzzyklus und alle Elemente schalten sich aus, dann wieder ein. Unter der Annahme, dass sowohl das System LR als auch die Subsysteme L und R jeweils intrinsisch irreduzible konzeptionelle Strukturen spezifizieren, wird LR jedoch einer internen Wahrnehmung entsprechend,und System L+R zwei getrennten. Dies ist ein grundlegender Unterschied in dem, was intrinsisch existiert (Sein) und in der Art und Weise, wie es existiert (Essenz), aber es ist nicht offensichtlich, wenn man den Zustand von Elementen erster Ordnung betrachtet. (ii) Wenn sich der Zustand des Systems ändert, ändern sich nicht nur die Zustände der Elemente erster Ordnung, sondern eine ganze Ursache-Wirkungs-Struktur, die aus mehreren Konzepten höherer Ordnung besteht, die über dieselben Elemente gelegt sind. Im vorherigen Beispiel ändert ein Bewusstsein den Zustand, wenn LR auf OFF wechselt, zwei, wenn L+R dies tut. (iii) Wenn mehrere übereinanderliegende Ereignisse eintreten, muss es ebenso viele Ursachen geben, nicht nur für jedes Elementarereignis (ein Neuron, das sich einschaltet), sondern auch für Ereignisse höherer Ordnung (zwei oder mehr Neuronen, die sich einschalten). Als Beispiel betrachten Sie zwei elementare Mechanismen, A und B, die beide eingeschaltet sind und Eingänge von 4 Sensoren empfangen, die alle eingeschaltet waren. A feuert, wenn er eine gerade Anzahl von ON-Eingängen erhält, B feuert, wenn >2 seiner Eingänge ON sind. So spezifiziert das Ursachenrepertoire von A ON “ON Eingaben gerade” und das von B ON “ON Eingaben >2”. Betrachten Sie nun den Mechanismus A,B zweiter Ordnung, der ON,ON ist. Sein Ursachenrepertoire spezifiziert “ON inputs = 4”) und ist, wie die Partitionen zeigen, irreduzibel auf das von A und B getrennt betrachtet. Es gibt also drei Ursachenrepertoires, die den gleichen beiden Elementen überlagert sind und jeweils eine andere Ursache angeben, die nicht auf andere Ursachen reduziert werden kann.

Die Intuitionen des ontologischen Reduktionismus ergeben sich aus der natürlichen Neigung, das “Bestehende” mit dem “Gebildeten” eines physikalischen Substrats, letztlich Atomen, zu verschmelzen. Wie von der IIT behauptet, besteht ein physikalisches Substrat aus Elementen, die mit den verfügbaren Instrumenten beobachtet und manipuliert werden können, durch die wir daraus ableiten, was tatsächlich existiert – die Ursache-Wirkungs-Repertoires und Strukturen, die durch die Elemente spezifiziert werden, die ein physikalisches Substrat bilden. Sobald die Unterscheidung zwischen Existenz und Konstitution klar wird, wird auch die Inkohärenz des ontologischen Reduktionismus deutlich: Aggregate aus Atomen (Makroelementen) sowie Zusammensetzungen von Elementen (Systemen) können das gleiche Existenzkriterium erfüllen wie Atome – sie haben eine maximal irreduzible Ursachen-Wirkungskraft. Darüber hinaus existieren Systeme, die aus Elementen mit maximal irreduzibler Ursache-Wirkungskraft auf sich selbst (Komplexe) bestehen, intrinsisch als konzeptuelle Strukturen für sich selbst und nicht für einen externen Beobachter/Manipulator. So ist die Verbindung von Elementen erster Ordnung auf bestimmte Weise keineswegs ontologisch harmlos, da sie wirklich neue Dinge ins Leben ruft, einschliesslich bewusster Wesen.

Freier Wille. Wie zuvor beschrieben, ist gemäss der IIT ((i) das, was tatsächlich existiert, eine gesamte Ursache-Wirkungs-Struktur, viel mehr als die Ursache-Wirkungs-Repertoires erster Ordnung von atomaren Elementen; (ii) wenn eine konzeptionelle strukturelle Änderung stattfindet, passiert viel mehr als Ereignisse erster Ordnung; und (iii) seine Änderungen werden durch viel mehr als die Kausalität erster Ordnung verursacht. Diese Sichtweise hat zusammen mit der zentralen Identität der IIT, die besagt, dass eine Erfahrung eine konzeptionelle Struktur ist, die an sich maximal irreduzibel ist, mehrere Auswirkungen auf die Vorstellungen von freiem Willen und Verantwortung.

Erstens, damit eine Entscheidungsfindung bewusst ist, muss die Ursache-Wirkungskraft eines Systems intrinsisch – auf sich selbst – ausgeübt werden: Die konzeptionelle Struktur muss “causa sui” sein. Mit anderen Worten, eine bewusste Entscheidung muss durch Mechanismen verursacht werden, die einem Komplex innewohnen, und nicht durch extrinsische Faktoren. Diese Anforderung steht im Einklang mit der etablierten Vorstellung, dass eine Wahl, um frei zu sein, autonom sein muss – von innen heraus entschieden und nicht von aussen auferlegt.

Zweitens, damit eine Wahl sehr bewusst ist, müssen die konzeptionellen Strukturen, die der Erfahrung des Beratens und Entscheidens entsprechen, sehr irreduzibel sein – sie müssen aus vielen Konzepten bestehen, einschliesslich einer grossen Anzahl von Konzepten höherer Ordnung. Mit anderen Worten, eine bewusste Entscheidung beinhaltet eine grosse Menge an Ursache-Wirkungs-Leistung und ist definitiv nicht auf Ursachen und Wirkungen erster Ordnung reduzierbar. Die reduktionistische Annahme, dass mich letztendlich “meine Neuronen dazu gezwungen haben”, ist daher ebenso eindeutig falsch.

So gesehen ist ein System, das nur extrinsisch existiert, wie z.B. ein Feed-Forward-Netzwerk, überhaupt nicht “frei”, sondern der Gnade externer Eingänge ausgeliefert. In diesem Fall existiert aus der intrinsischen Perspektive nichts – es gibt nichts, was es bedeutet, ein Feed-Forward-Netzwerk zu sein. Aber wenn es an sich nichts gibt, kann es auch nichts verursachen. Es gibt nur eine äussere Ursache – eine Maschine, die “die Schritte durchläuft”, zugunsten eines externen Beobachters / Manipulators. Auf der anderen Seite ist ein System, das intrinsisch, aber nur minimal existiert – sagen wir zwei gekoppelte Elemente, die nur zusammen ein- und ausschalten können und minimale Werte von Φ erreichen, vielleicht frei, aber es hat minimalen “Willen”. Mit anderen Worten, während seine Entscheidungen frei sind, weil sie intrinsisch bestimmt sind, wird sehr wenig bestimmt – nur zwei Konzepte erster Ordnung. Im Gegensatz dazu ist ein Komplex, der eine reichhaltige konzeptionelle Struktur von high Φ spezifiziert, sowohl frei als auch willensstark: Seine Entscheidungen sind intrinsisch bestimmt und beinhalten eine grosse Menge an Ursache-Wirkungskraft. Das heisst, um den freien Willen zu haben, muss man so frei wie möglich von äusseren Ursachen sein, und so weit wie möglich von inneren Ursachen bestimmt – der Vielfalt der Konzepte, die eine Erfahrung ausmachen. Kurz gesagt, mehr Bewusstsein, mehr freier Wille.

Die Behauptung, dass je mehr die eigenen Entscheidungen an sich bestimmt sind, desto mehr freien Willen hat man, mag auf den ersten Blick im Widerspruch zu der weit verbreiteten Überzeugung stehen, dass Determinismus und freier Wille unvereinbar sind. Es geht jedoch nicht um Determinismus, sondern um die Kombination von extrinsischer Perspektive und Reduktionismus. Betrachten Sie noch einmal die Rolle unserer Neuronen, wenn wir eine Entscheidung treffen. Die auf Neuronen angewandte extrinsische Perspektive zeigt uns, dass das, was jedes Neuron tut, extrinsisch durch seine Eingänge bestimmt wird; daher sind Neuronen nicht frei, genau wie Transistoren es nicht sind. Darüber hinaus führt uns der ontologische Reduktionismus zu dem Glauben, dass es letztendlich nur Neuronen gibt; daher ist keiner von uns, der aus Neuronen besteht, frei, genau wie ein digitaler Computer nicht frei ist. In diesem Szenario sind Bewusstsein und bewusste Entscheidungen zwangsläufig epiphänomenal: Sie gehen nur “mit auf die Reise”, haben aber keine kausale Rolle zu spielen, da die Neuronen die gesamte kausale Arbeit leisten. Wenn wir das Gehirn so betrachten, scheint es sich nicht grundlegend von irgendeiner anderen Maschine zu unterscheiden, sagen wir von einem digitalen Computer, der eine Simulation durchführt, ausser dass die Elemente, die ihren Zustand ändern, Neuronen und keine Transistoren sind. In beiden Fällen stellen wir uns eine Maschine vor, die “ihre Schritte durchführt”, die keinen Raum für freien Willen lässt. Wie bereits erwähnt, gibt es jedoch viel mehr im neuronalen Bewusstseinssubstrat als nur Neuronen und ihre extrinsischen Determinanten: Wenn wir an der maximal irreduziblen Ursache-Wirkungsleistung als Existenzbedingung festhalten, existiert bei einer bewussten Entscheidung eine reichhaltige konzeptionelle Struktur, die viel mehr beinhaltet als die Verursachung erster Ordnung durch einzelne Neuronen. Darüber hinaus wird die Ursache-Wirkungs-Power intrinsisch und nicht extrinsisch ausgeübt: Es sind nicht die extrinsischen Inputs zu jedem Neuron, die die Dinge möglich machen, sondern die konzeptionelle Struktur, die auf sich selbst wirkt. Zusammenfassend lässt sich sagen, wenn ich überlege und eine Entscheidung treffe, ist das, was existiert und verursacht, mein eigenes Bewusstsein – nicht weniger und nicht mehr, und die Entscheidung ist frei, weil sie durch intrinsische Ursachen und Wirkungen hervorgerufen wurde. Im Gegensatz dazu, wenn sich eine digitale Simulation meiner Neuronen entfaltet, auch wenn sie zu dem gleichen Verhalten führt, gibt es nur einzelne Transistoren, deren individuelle Entscheidungen extrinsisch bestimmt werden: Es gibt kein Bewusstsein, keine intrinsische Ursache und damit keinen freien Willen.

Schliesslich wird oft suggeriert, dass der Wille nur dann frei sein kann, wenn man anders hätte handeln können – die sogenannte Forderung nach alternativen Möglichkeiten. Aber laut IIT ist der Determinismus der Freund, nicht der Feind des freien Willens, da jeder Indeterminismus die Macht der Ursachen und damit den freien Willen reduziert. Anders ausgedrückt, wenn ich mich in der gleichen Situation befände, würde ich mich genau so entscheiden wollen, denn auf diese Weise würde die Wahl nicht dem Zufall überlassen, sondern von mir selbst bestimmt werden – einem “Ich”, das den vollen Reichtum meines Bewusstseins – mein Verständnis, meine Erinnerungen und meine Werte einschliesst.

Bedeutung, Zuordnung und die Entwicklung des Bewusstseins. In der IIT ist Bedeutung völlig verinnerlicht: Sie wird durch die Verzahnung von Ursache-Wirkungs-Repertoires mehrerer Konzepte innerhalb einer konzeptionellen Struktur spezifiziert, die an sich maximal irreduzibel ist. In dieser Sicht hängt die Bedeutung eines Konzepts vom Kontext ab, den die gesamte konzeptionelle Struktur, zu der es gehört, bietet, und entspricht der Art und Weise, wie es die allgemeine “Form” der konzeptionellen Struktur einschränkt. Bedeutung ist also sowohl selbst erzeugt, selbstreferentiell als auch holistisch (ganzheitlich). Während die IIT die verinnerlichte Natur von Konzepten und Bedeutungen betont, erkennt sie natürlich an, dass die meisten Konzepte ihren Ursprung letztendlich dem Vorhandensein von Regelmässigkeiten in der Umwelt verdanken, auf die sie sich letztlich, wenn auch nur indirekt, beziehen müssen. Denn die Mechanismen, die die Konzepte spezifizieren, wurden selbst unter selektivem Druck der Umwelt während der Evolution, Entwicklung und des Lernens verfeinert. Darüber hinaus ist die Beziehung zwischen der konzeptuellen Struktur, die durch einen Komplex von Elementen, wie beispielsweise ein Gehirn, spezifiziert wird, und der Umgebung, an die sie angepasst ist, nicht die der Informationsverarbeitung, sondern die des Zusammenspiels zwischen internen und externen Ursache-Wirkungsstrukturen. Zuordnung kann als der Abstand zwischen der Menge der konzeptionellen Strukturen quantifiziert werden, die spezifiziert werden, wenn ein System mit seiner typischen Umgebung interagiert, und der Menge der konzeptionellen Strukturen, die erzeugt werden, wenn es einer strukturlosen Version davon ausgesetzt ist. Der Begriff der Zuordnung wird durch neurophysiologische Experimente und Computersimulationen untersucht. Darüber hinaus prognostiziert die IIT, dass die Anpassung an eine Umgebung zu einer Erhöhung der Übereinstimmung und damit zu einer Erhöhung des Bewusstseins führen sollte. Diese Vorhersage kann durch die Entwicklung von simulierten Agenten in virtuellen Umgebungen und die Anwendung von Messmethoden zur Informationsintegration untersucht werden. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass im Laufe der Anpassung der simulierten Agenten, integrierte Informationen zunimmt, und dass ihre Zunahme von der Komplexität der Umgebung abhängt, da die Anzahl der Elemente und Verbindungen innerhalb der simulierten Agenten beschränkt ist.